久しぶりにRCに物件を担当したのでその振り返り。

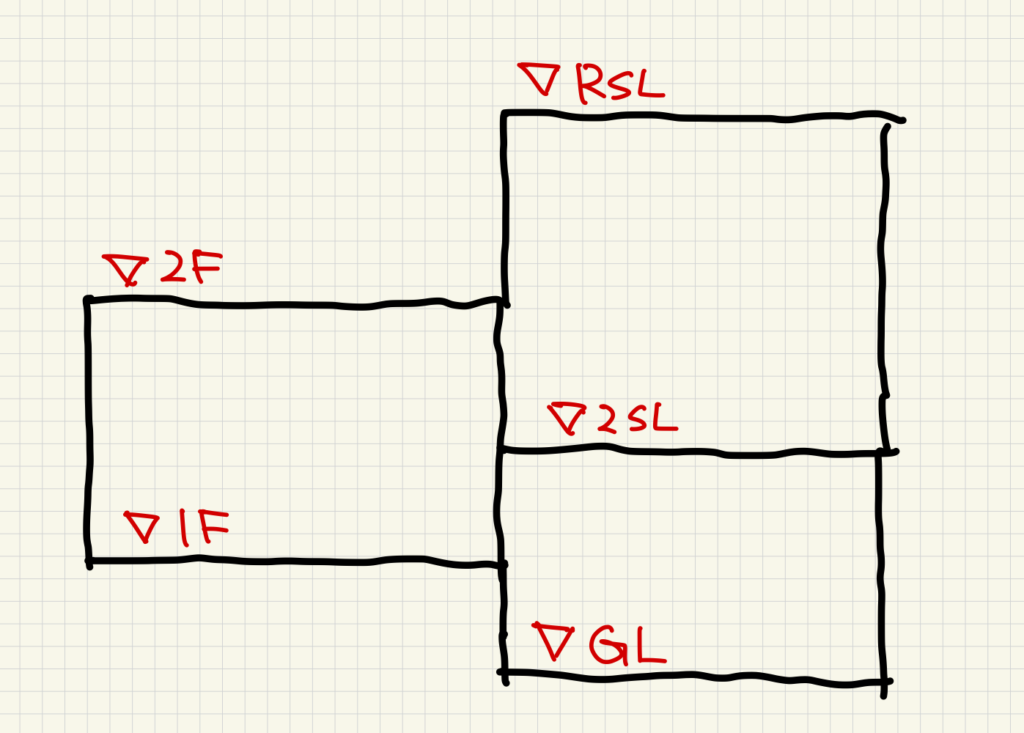

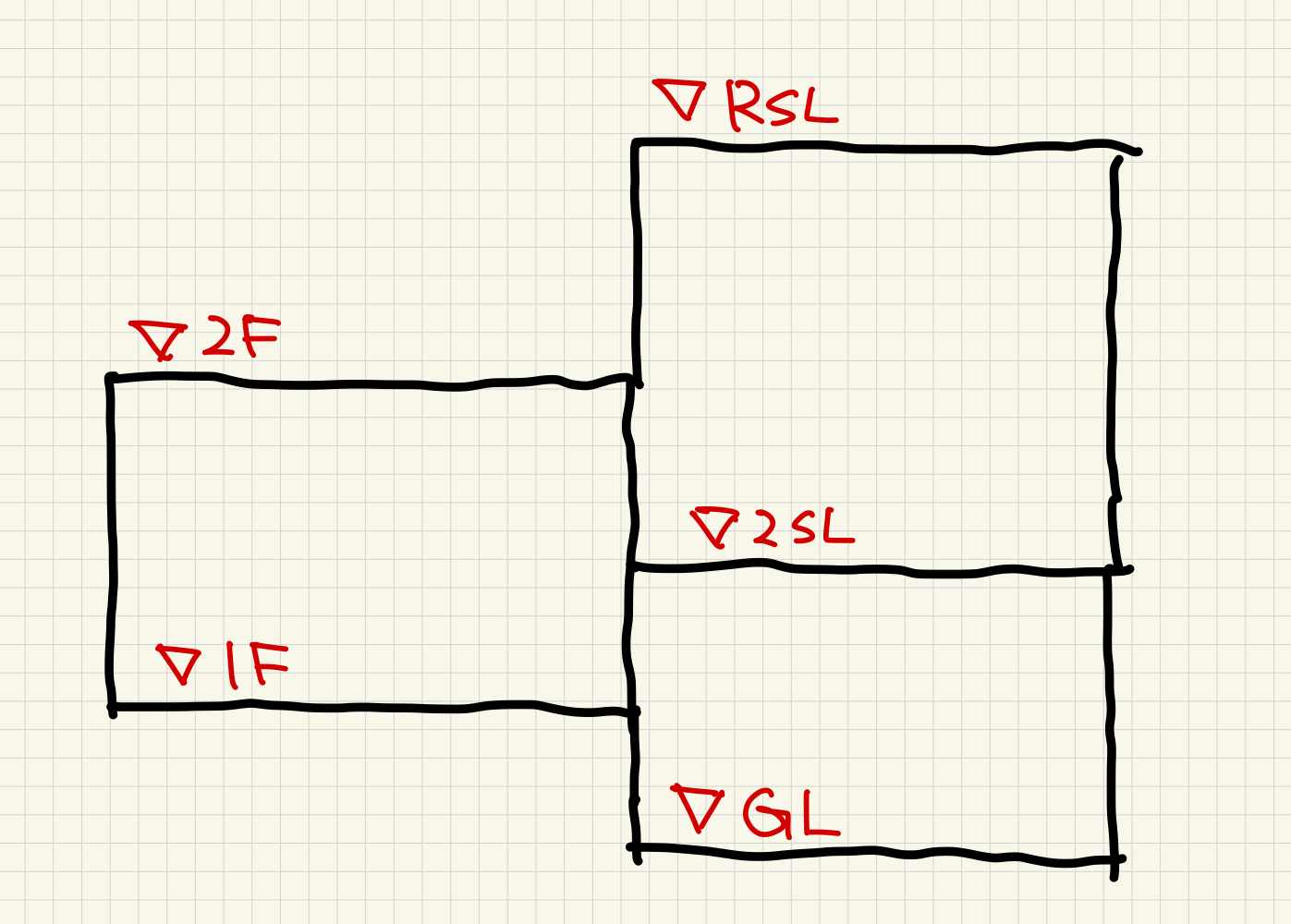

今回はスキップフロアのRC2F建て

敷地の一部のレベルが上がっていたりして

半分を駐車場、もう半分に居室を計画したい場合に

スキップフロアで計画したことがあるよ。

構造側からの意見や感想を聞いてみたい。

正直に言うと、スキップフロアは辞めて欲しい!

結論から言うと 「構造計算ソフトへの反映が難しく 非経済的な設計になる」ためだよ。

そうなんだ。

具体的にはどういうこと?

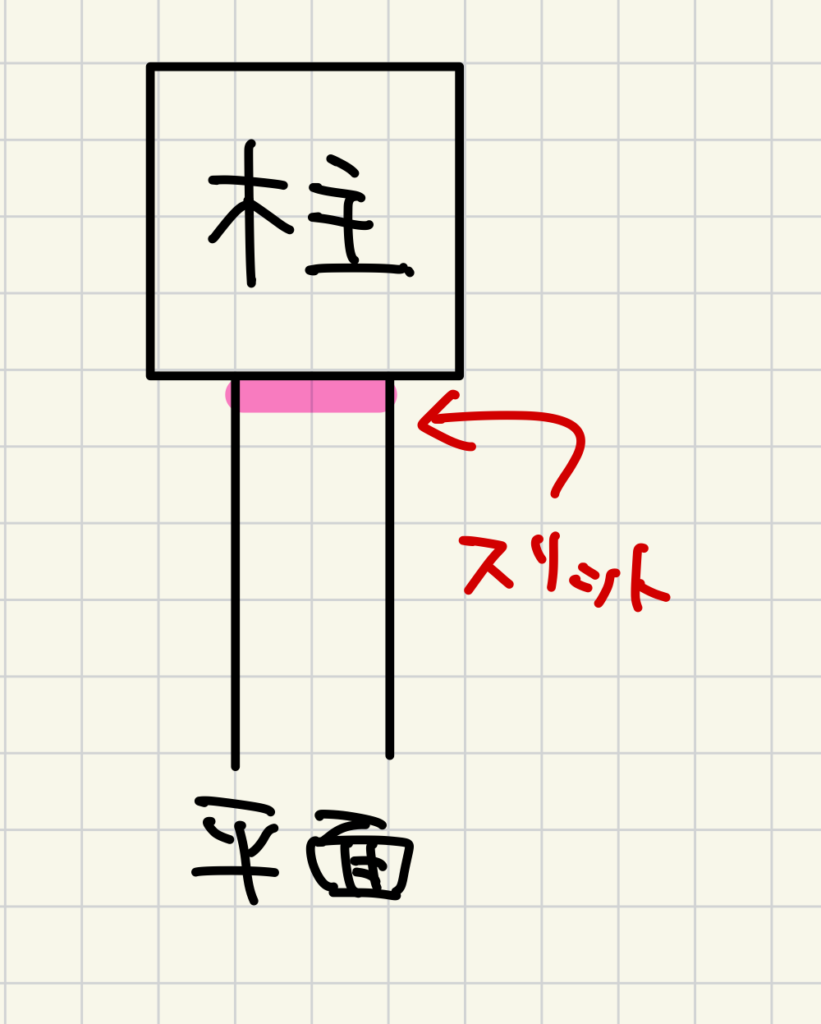

計算ソフトは 実物建物を計算がし易いように線材としてモデル化を行っている。

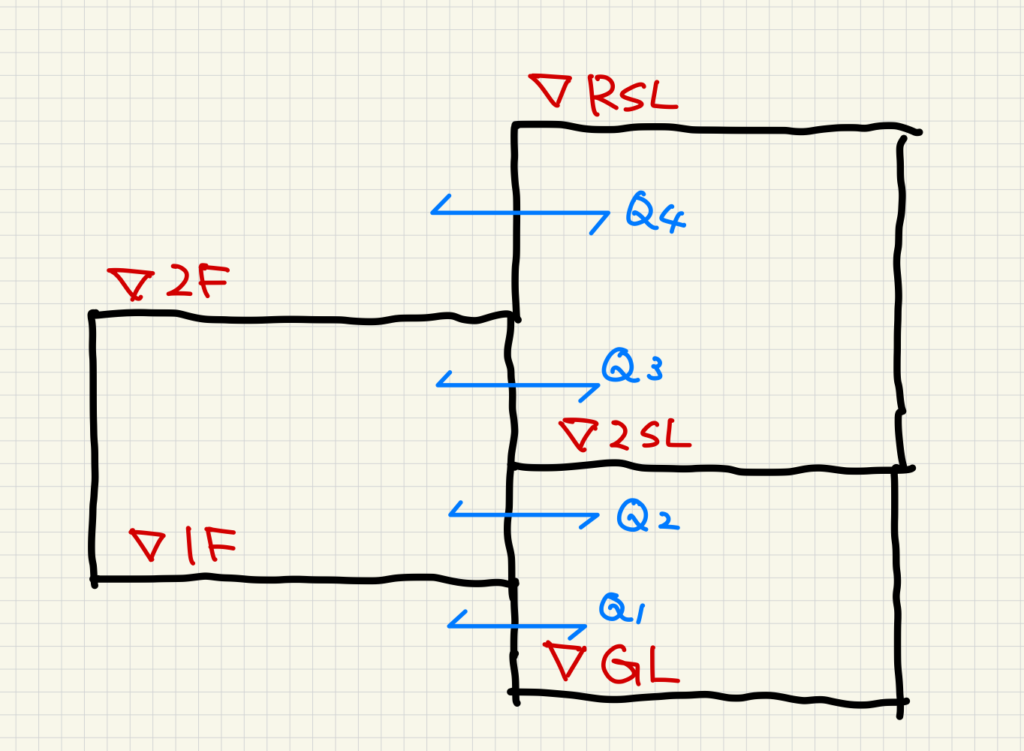

モデル化の際には、柱と梁を層毎に分けている。

1階の柱と梁はこの部材 2階・・・ というように

だけど スキップフロアになると層毎に分けようとするとうまくいかない。

層と層の間に階があるのがスキップフロアだから。

なるほど。

構造側としては、通常の計算過程と異なる部分が出てくるんだね。

それじゃ 計算ができるようにどうしているの?

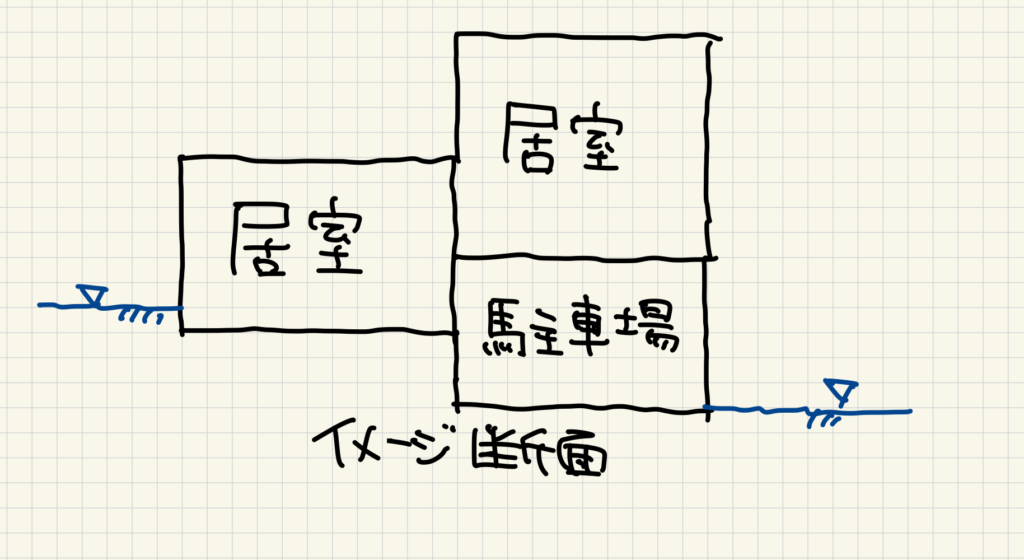

今回は一部2階、一部が1階建ての平屋だったので

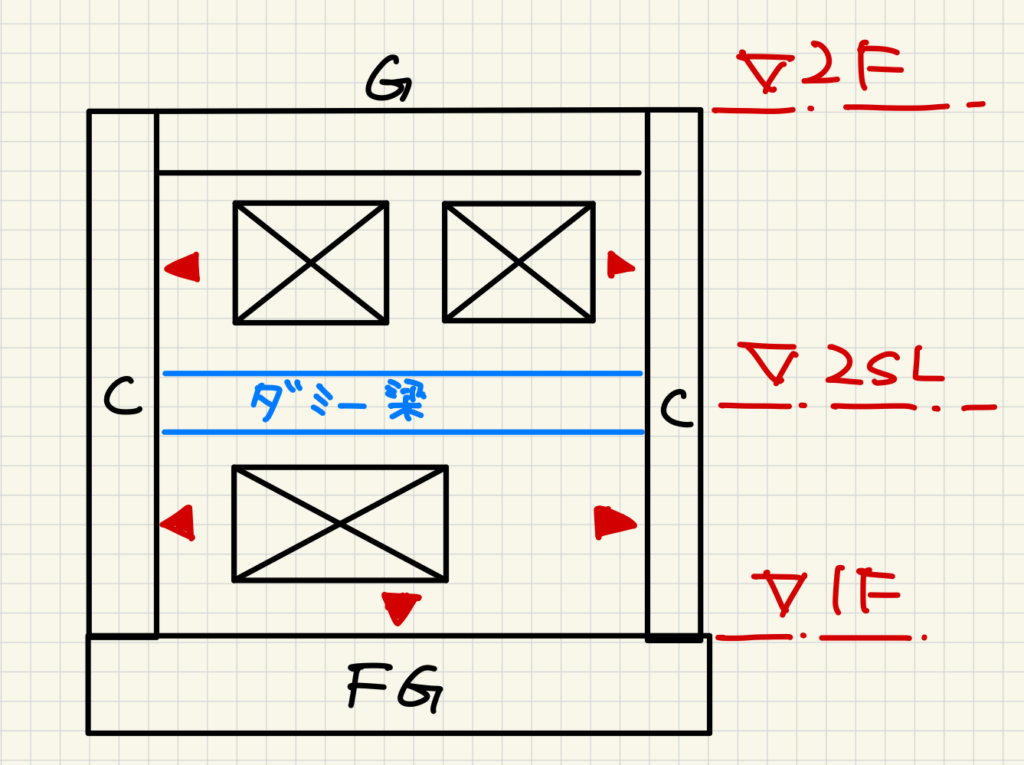

階数が多い2階部分に合わせて、4層に 分けてモデル化を行ったよ。

4層に分けることで色々と不都合が生じてしまう。

①開口部や壁の入力が2層にまたがってしまう

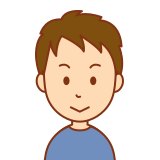

②壁を2層に跨って入力するために、間にダミー梁を配置する。

③実際は一枚の壁(1層)を、構造計算ソフトへの入力のために2枚の壁(2層に跨った壁)として配置しているために、両者では条件が異なる為、計算結果に対する評価が難しい。よって、壁は耐力壁かスリット壁のどちらかでモデル化をする。

④スリット壁で配置を行うと壁量が不足してしまう。

⑤壁量不足に対する「柱梁接合部の検討」が生じる。

結果、モデル化の為に過剰な設計を行うことになり、コストが上がってしまうんだ。

上のイメージは本来(実物)は、一枚の壁(1層分)だけどモデル化のために二層に跨って2枚の壁としている例だよ。

計算ソフトでは、壁は、柱と梁で囲まれた範囲にしか配置できないのでイメージ図のように「ダミー梁」を配置している。

※ダミー梁はモデル化のための疑似の梁という意味。本来は存在しない梁。

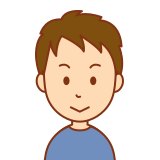

この壁が開口部がないのなら、上図のようにモデル化して「耐力壁」とし計算が可能。

開口部があるとどうなるの?

開口部があると上図のようにスリットを設ける。

スリットがないと、壁は「耐力壁」か「非耐力壁」に分類される。

スキップフロアは、非耐力壁としての評価が難しいので

勤務先では、耐力壁にできない壁は、「スリット壁」としてモデル化を行っている。

ソフトとの整合性を取るためにも、実物建物にもスリットを設ける必要がある。

なるほど。

スキップフロアは色々都合が悪いんだね。

でも、コストが上がるのは厳しいなぁ

構造側の努力でどうにかならないの?

こちらとしては、手間がかかるだけなので売り上げ面から考えると、取り組む意味はない。正直、他の構造屋に相談して欲しい。

売り上げを無視するなら、やってあげたいけど、

そもそも構造計算ソフトの基本概念として、「複雑な形状の建物を計算が容易とするために線材に置換して解析を行っている。」

そのために建物は、極力、整形であることが基本条件だ。

平面上の歪さ(非整形)は、構造側の努力で設計の余地があるけど

断面上の歪さ(スキップフロア)は、構造計算ソフトの基本条件から逸脱していると考えて欲しい。

それでも経済性を意識して欲しいという要望なら

任意形状入力が可能なFEMソフトを得意とするような構造屋に依頼するといい。

建築施工のコストは圧縮できると思うが、反対に構造設計コストがかなり上がると思う。

まぁ まとめとして言いたいことは 基本から離れるような断面 平面を実現したい場合はそれ相応の手間とコストが生じてしまうということだ。

坪単価だけで評価するのは辞めてもらいたい。

コメント