今回は片持ちスラブのFEM解析の結果について振り返りたい

いつもはFEM解析をやっていないのに

どうして今回はFEM解析を利用したの?

FEMは詳細な値を算出できるけど作業量が多いため普段は利用することはないよ。

いつもは大体の値を算出できるソフトを使っている。

今回、FEMを使ったのは、いつも使用しているソフトとの値の正確性を確認するためだよ。

比較検討モデルは片持ちスラブ

荷重として先端と直交に腰壁相当の重量を与える。

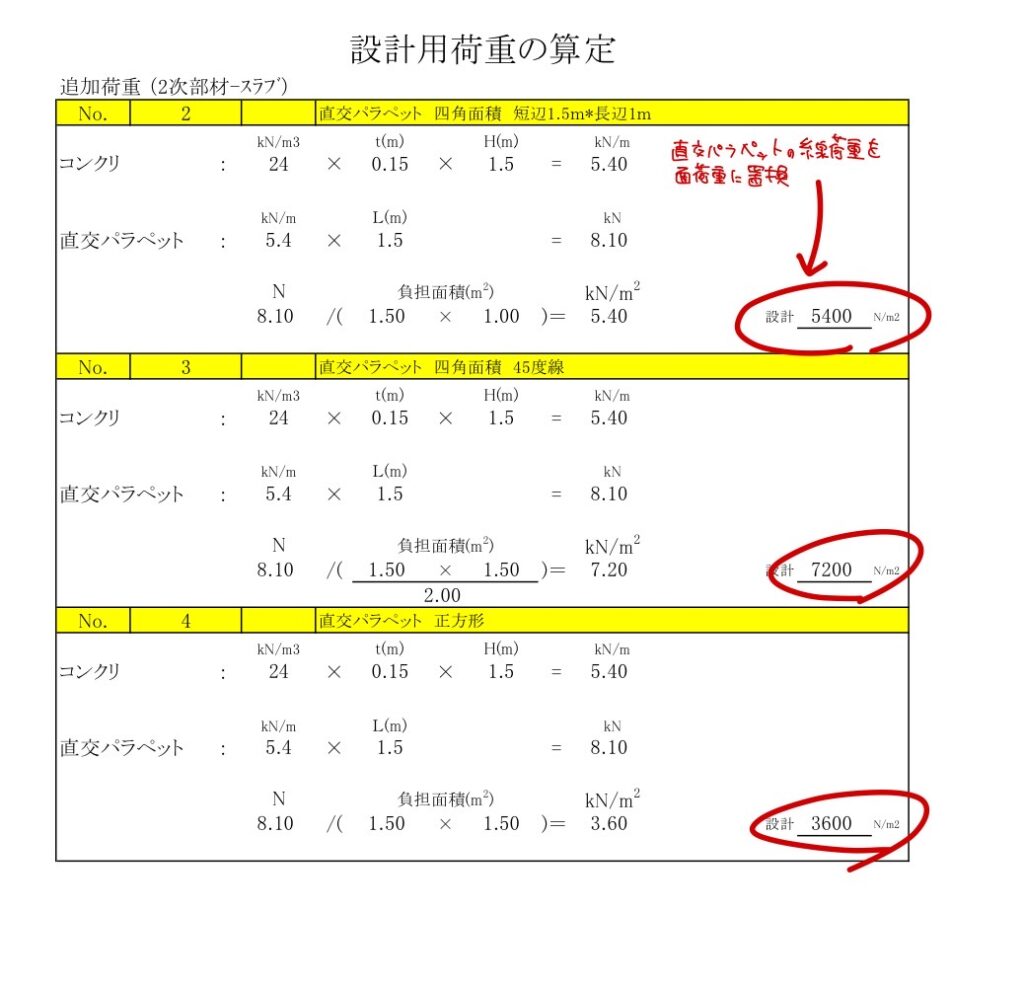

普段使用しているソフトでは、この直交方向の「線荷重」をソフトに直接入力することができないため大まかな値として「面荷重」としてモデルに入力を行っている。

「面荷重」っているのはどう求めているの?

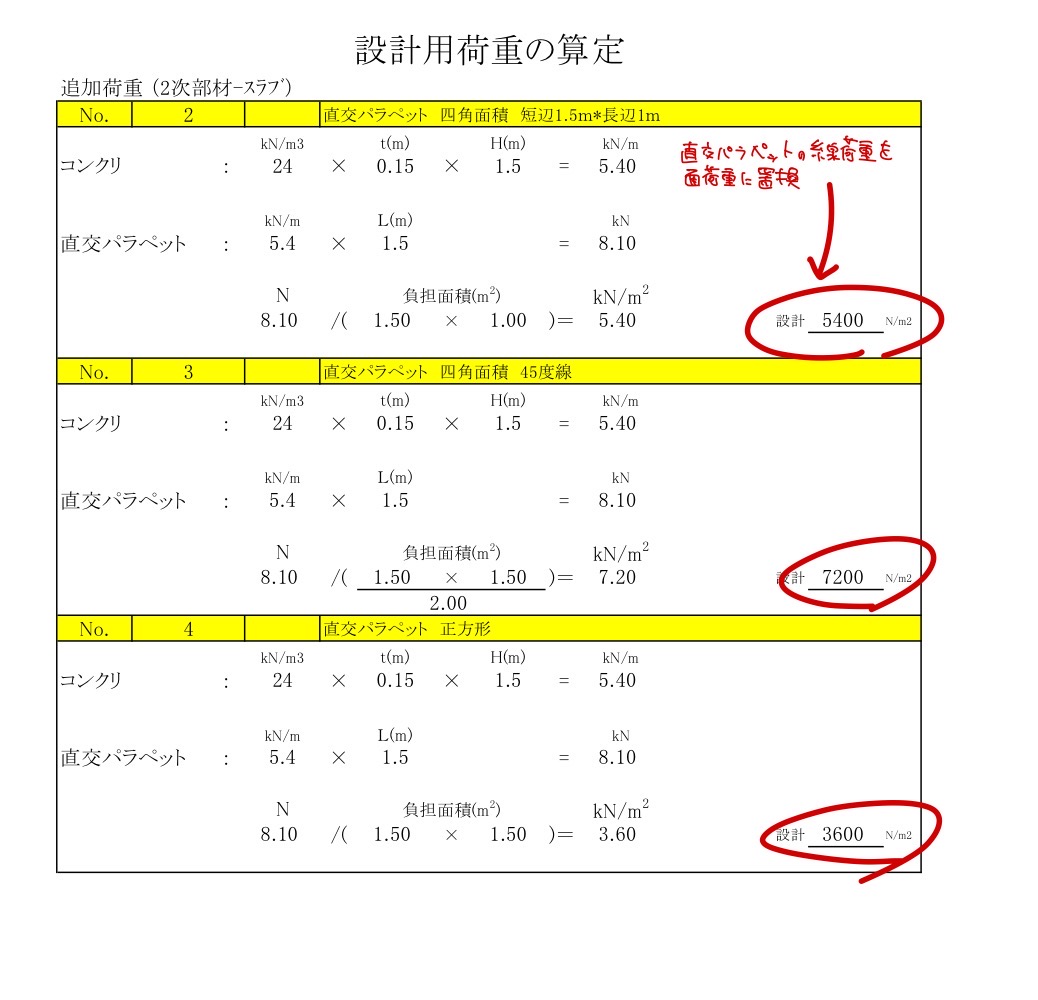

例えば片持ちスラブ

厚み=150mm

短辺(持ち出し)長さ=1500mm

長辺=無限

とした場合では

A:短辺×長辺の面積で直交荷重負担

B:45度線の面積で直交荷重負担

C:短辺×短辺の面積で直交荷重負担

3つの荷重負担方法があるよ。

なるほど!

でもA,B,Cのそれぞれで負担面積が違うから結果も変わってくるよね。

どれを採用しているの?

いつもは、いままで採用していた

Cの方法(No4の3600N/㎡)で検討を行っていた。

つまり特に根拠もなくCの方法を採用していたんだ。

なるほど!

それって合理的な理由じゃないよね?

問題じゃないの?

そうそう、合理的かどうかの確認の意味も含めて

FEMモデルを作成して比較検討することにしたんだ。

早速、FEMの結果を見てみよう!

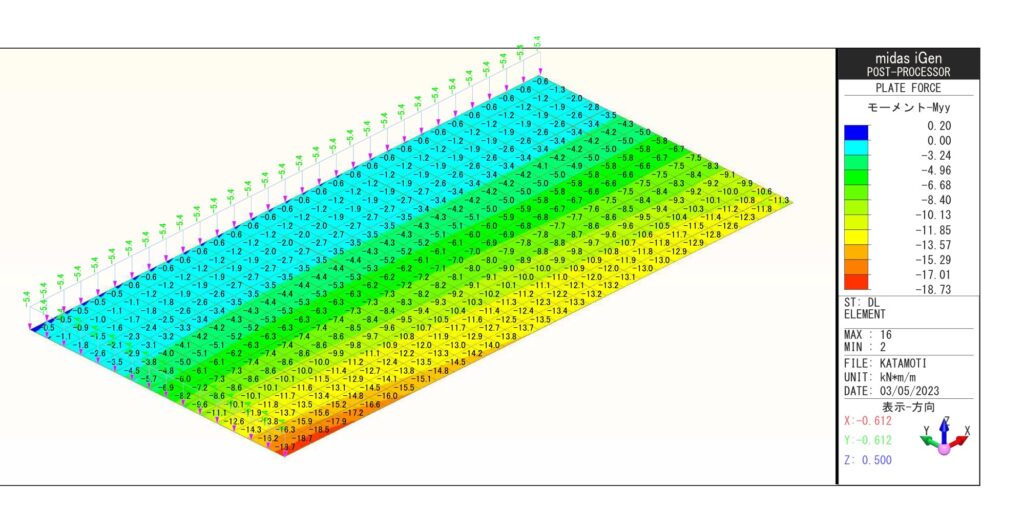

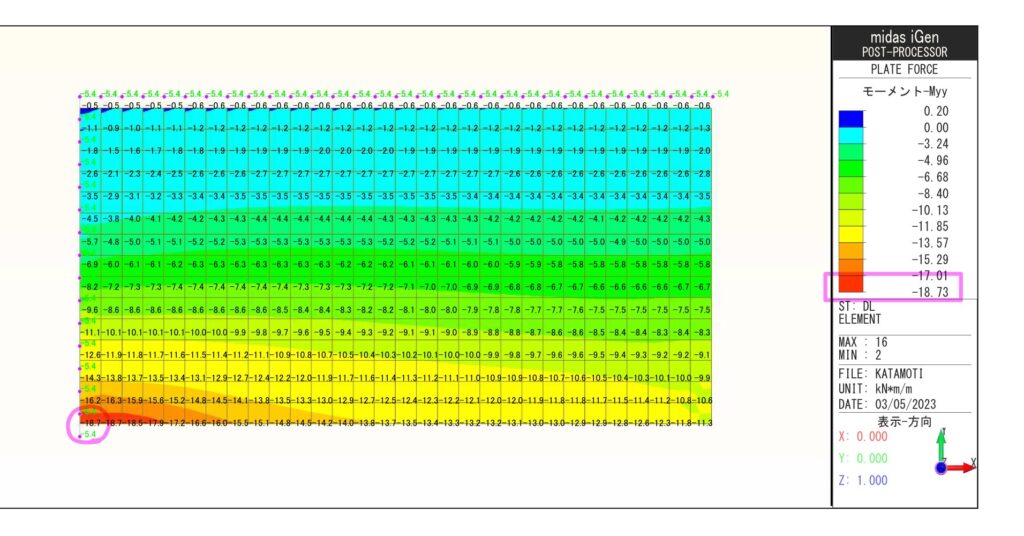

下図では、先端と直交に5.4kN/mの線荷重が載荷されているのが分かる。

最大値は根本で18.7kN・m

というのがFEMの結果だね。

次はいつも使っている二次部材ソフトの結果を見てみよう!

結果のみの紹介になるけど

A:18.23kN・m

B:20.25

C:16.20

という結果になった。

結果だけ見るとFEMの値と近いのは

Aのパターンになるね

そうそう

いつもの方法のCだと値が小さいので危険側の設計となってしまう。

これからは、AもしくはBの検討方法を採用していこうと思っているよ。

コメント